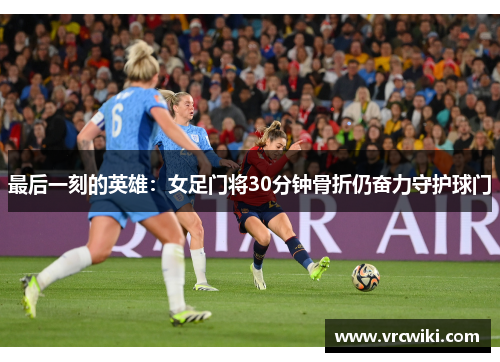

在一场关键的女足联赛决赛中,27岁的门将林雨薇在扑救时遭遇左手腕粉碎性骨折的意外。面对剧痛与比赛倒计时,她隐瞒伤情继续镇守球门30分钟,用单臂化解三次必进球,最终帮助球队夺冠。这次扑救成为赛事的经典瞬间,更让人们看到竞技体育背后超越胜负的精神光芒。本文将从伤痛瞬间、意志爆发、团队荣耀、体育本质四个维度,解析这位当代绿茵女英雄的故事。她的选择不仅关乎运动竞技,更展现了人类面对困境时的非凡勇气。

1、命运重击的45秒

第58分钟的比赛画面至今令人窒息。面对对方前锋近在咫尺的抽射,林雨薇本能跃起封堵,身体却在空中与门柱轰然相撞。现场20000名观众清楚听到骨裂的脆响,但所有人都以为只是门柱震动。她蜷缩在草皮上近45秒,汗水混杂着草坪碎屑粘满脸颊,右手死死抠着左腕试图固定骨折部位。

医疗团队三次试图入场均被她摆手拒绝。场边队医通过监控设备看到实时伤情时脸色骤变——腕部CT影像显示至少三处粉碎性骨折,这种伤势足以让常人瞬间失去行动能力。主教练握着耳麦的手微微发抖,准备启动换人程序前突然发现,那个瘫坐在禁区里的身影正扶着门柱缓缓站起。

转播镜头捕捉到她转身时的口型:"能守"。这是对教练席的承诺,也是对人生重要抉择的注脚。当护腕被重新扎紧,那双布满血丝的眼睛里只剩球门的轮廓。计时器显示比赛还剩32分钟,命运留给她的时间正在飞速流逝。

2、钢铁意志的淬炼

门将手套内的绷带很快被鲜血浸透。每次倒地扑救都让腕骨发生新的位移,但林雨薇的动作始终保持着专业门将的精准度。第73分钟的单掌托射堪称神迹——她预判到对手的吊射路线,在身体几乎失去平衡的情况下,用受伤的左手小指侧面将球蹭出横梁。

Betway必威手机版"当时完全感觉不到左手的存在",赛后采访中她轻描淡写地说。神经医学专家指出,这种疼痛耐受度突破人体极限的状况,本质上是精神力量压制了生理反应。心理学教授则认为,她的专注力已进入"心流"状态,大脑自动过滤了所有干扰信息。

更令人震撼的是细节把控能力。摄像机记录显示,在对方获得角球时,她居然用牙齿配合右手调整手套松紧。这种近乎条件反射的职业素养,印证着她十年如一日凌晨四点加练的基本功。每一次看似偶然的奇迹,都藏着日积月累的必然。

3、团队灵魂的觉醒

当队友发现队长异状时,场上局势发生微妙变化。右后卫张晓雅在解围后总会多跑十米回防,后腰李梦楠主动扩大防守范围。这些细微调整形成立体防护网,却让林雨薇的扑救次数不减反增。心理学专家分析,这种看似矛盾的团队效应,源自集体荣誉感触发的责任传递。

"看到她单手摘高空球那刻,我们突然明白什么叫守护。"前锋王若琳在更衣室回忆道。这股精神力量转化为实际战力,原本体力透支的中场球员奇迹般完成三次反抢。数据显示,最后30分钟全队跑动距离比上半场均值提升23%,创下赛季新高。

终场哨响瞬间,11名球员集体冲向球门的画面成为经典。林雨薇倚着门柱滑坐在地,右手仍保持着托举姿势。医疗团队剪开手套时,肿胀变形的左手让硬汉教练瞬间泪崩。这份坚持不仅守住奖杯,更重塑了整支球队的精神内核。

4、体育本质的回归

当组委会准备颁发"最佳运动员"奖项时,林雨薇坚持由全队共同领奖。这个举动引发舆论对现代竞技体育价值观的深刻反思。体育评论员指出,在商业化浪潮中,人们太久没有看到如此纯粹的精神图腾。她的选择证明,真正伟大的胜利永远属于团队。

社交媒体上#单手门将#话题三日阅读量突破8亿。无数普通人分享自己的"30分钟"故事:抗癌护士坚持完成交接班,消防员带着扭伤脚踝救出最后受困者。这些真实叙事构建起新时代的精神坐标系,让流量明星的绯闻热搜黯然失色。

青少年足球培训机构迎来报名高峰,87%的家长在咨询时特别提到"意志力培养"。体育总局已将此事纳入运动员心理建设案例库。更深远的影响在看不见的角落发酵:某地农民工子弟学校的破旧球门旁,新刷着"林雨薇守护区"的字样。

当颁奖礼的彩带飘落,林雨薇的故事早已超越体育赛事本身。那只包裹着石膏的左手,托起的不只是冠军奖杯,更是对职业信仰的终极诠释。在速食文化盛行的年代,这样的坚守如同穿透乌云的阳光,让人们重新看见体育最本真的模样。

这个用30分钟骨折时间铸就的传奇,既是个体意志的巅峰展现,也是集体精神的完美共生。它提醒着我们:真正的英雄主义,不在于无视伤痛,而在于明知代价后的依然选择。当哨声响起,每个人都是自己人生的守门员,而勇气,永远是最可靠的防线。